2026年2月23日(月)

今日は天皇陛下と中島みゆき先生のお誕生日です!。おめでとうございます!

昨年と同様に親父殿の確定申告をしてやらねばならないようなので、必要な書類をかき集めていた一日。

一件、源泉徴収票が見当たらなくて肝が冷えましたが、あとから何とか発見して事なきを得ました。

とりあえず必要な書類は全て揃ったはずなので、後日確定申告をすることになります。今日ではなく、後日ね。

その後、両親と3人で夕食に出かけた折に、ものすごーく些細なことで親父殿と大喧嘩。アホくさ。

朝の鳥撮りは、時間を長めにかけた割には今日も低調な結果に。全般的に鳥が少ないよね、この冬。

歩道脇の木の枝に止まっていたスズメ。見返り美人?(雌とは限らない)

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO800 1/1600秒 トリミングあり

セグロセキレイ。羽の白い部分が、微妙にまだらな感じの個体です。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO400 1/800秒 トリミングあり

2026年2月22日(日)

今日も妙に気温が高かった一日。

しかし午後辺りから風が強くなってきて、気温が低くはないのに風の寒さを感じる夕方となりました。

明日は大陸から黄砂が飛んでくるんだってねえ。いらんわ。

鳥撮りレンズ主力のFLゴーヨンが手許にないのはとてもとても心細いのですが(ぉ)、画質的には十分すぎる小型軽量なPFゴーゴーロクがありますので、特に不自由はありません。

そんなわけで今日の鳥撮りですが、昨日とは違う野鳥の少ないルートを選んだため、撮影カット数もかなり減りました。

とりあえず今日は2枚だけ掲載しておきます。

用水路でキセキレイ発見。お尻がキュート。ああ、逃げてしまう。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO800 1/160秒 トリミングあり

抜けるような青空を背景に、カワラヒワ。十数羽のグループでした。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO800 1/2500秒 トリミングあり

閑話休題。昨日行ったニコン大阪サービスセンターに、Nikonミニチュアカメラコレクション2 のガシャポンが置いてありました。

とりあえず500円を突っ込んで回してみましたら、 D850 が出てきましたよ。

レンズは AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 。

どちらも愛機、どちらも持ってますぜ。2セット目だーやったー。

小さいのに、細かいところまで精巧にできてるなぁ。すごい。

2026年2月21日(土)

先週の鳥撮りで再びオートフォーカスが作動しなくなった「FLゴーヨン」こと「AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR」。

今日はニコン大阪サービスセンターに現物を持ち込んで、修理依頼をしてきました。

ニコンダイレクト(直販)のメーカー整備済品を購入したので、通常の新品とは扱いが異なるようで、初めから保証期間が3年に設定されています。

今回の修理もおそらく無償になると思われます。

実は納入当初から、ある条件下でオートフォーカスを動作させた時に微かな異音が出ていたのですが、実はそれが今回の動作不良の原因っぽいです。

不具合症状確認の結果、オートフォーカスの超音波モーターを交換することになりそう。

そんなわけで、来月中旬の修理完了までしばらくお別れです。

元気になって帰っておいでー。

ニコン大阪サービスセンターに行く前に、レンズの動作確認も兼ねて今日の鳥撮りをしてきました。

朝は一面に霜が降りるくらい気温が下がっていましたが、日差しが強くなるにつれて気温もぐんぐん上がり、昼間は汗ばむくらいの陽気になりました。

もう春の装いですかね。冬鳥の撮影も、そろそろ終盤でしょうか。

目の前の木の枝にツグミが止まっていました。こっちを見てますね。

|

Nikon D850 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO800 1/1600秒 トリミングあり

川原を歩いていたら、カルガモが飛んできて着水。今朝の時点でAF動作は正常でしたが・・・。

|

Nikon D850 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO800 1/5000秒 トリミングあり

■■■■■■■■■■ Astronomy ■■■■■■■■■■

今日の月の写真を載せておきます。

光学系は「FLではない方のゴーヨン」。

今日はこのレンズに初めてテレコンバーターTC-20EIIIを取り付けて、撮影してみました。

画質は良いけど、オートフォーカスはだいぶ遅くなるね。

今朝の月(月齢4.0)(2026年2月21日19時52分(JST))

|

Nikon D850 + Ai AF-S Nikkor ED 500mm F4D II (IF) + AF-S TC-20EIII (合成焦点距離1000mm)

絞り開放(f/8) ISO800 1/160秒 トリミングあり CaptureNX-D、CaptureNX2 にて現像、レタッチ

2026年2月20日(金)

夏コミことコミックマーケット108のサークル参加申し込みは、本日完了しました。

日常のお絵描きすらままならない現状とか先日の冬コミの状況とか、思うところはたくさんありますが、なんせアンナミンラーズ南青山店開店というビッグイベントがありましたので、この夏コミもジャンルの変更はありません。

創作少年の職業制服系の辺りに配置されるような内容で申し込みました。

そして、来月に向けてそろそろ動き出さないといけない。詳細は決まり次第お知らせしますが。

2026年2月19日(木)

ちょい早めですが、夏コミの申込書類の準備をしております。明日投函しますよ。

2026年2月18日(水)

ざんぎょー。

2026年2月17日(火)

■■■■■■■■■■ Ski Jumping ■■■■■■■■■■

ミラノ・コルティナ冬季五輪スキージャンプの最後の競技、男子スーパーチームが今日未明に行われました。

メダルを期待された日本チーム(二階堂蓮(日本ビール)/小林陵侑(TEAM ROY))でしたが、第3ラウンド第2グループから突然降り始めた雪の影響で競技がキャンセルになり、第2ラウンドまでの結果で終了しました。

日本チームは残念ながら、6位。優勝したのはオーストリアでした。

「雪がすぐ止むことは雨雲レーダーを見れば明らかだったはずなのに、何故待てなかったのか」など、言いたいことは色々ありますが、ここで私が言っても詮無いことです。

嫌なことはとっとと忘れて、次の試合に向かいましょう。

2026年2月16日(月)

この土日でついったのフォロワー数が何故だか激増したので、戦々恐々としている。プレッシャーかけるなやw

■■■■■■■■■■ Astronomy ■■■■■■■■■■

昨日撮影して昨日付の日記に貼った木星の写真を、元の撮影データの処理から全てやり直してリファインしてみました。

特に Registax6 でのウェーブレット処理のパラメーターを見直して、多少ノイジーな画になりつつも、木星面の模様がより鮮明に見えるように注意してみました。

如何でしょう?

今日の木星(2026年2月15日20時41分(JST))

|

ZWO ASI462MC + Takahashi μ-180C + 笠井2.5倍バーローレンズ (合成焦点距離5400mm)

f/30 Gain300 15ms 875フレームをスタック PIPP、Registax6、Photoshop2025 にて画像処理

2026年2月15日(日)

■■■■■■■■■■ Ski Jumping ■■■■■■■■■■

ミラノ・コルティナ冬季五輪、スキージャンプ男子ラージヒル決勝が本日未明に行われ、二階堂蓮(日本ビール)が140.0mと136.5mを飛んで2位に入り、銀メダルを獲得しました!

ノーマルヒル、混合団体に続いて彼自身今大会三つ目のメダルです。

二階堂は1stラウンドを終えた時点でトップに立ち、金メダルを十分狙える状況でしたが、2ndラウンドのジャンプでは残念ながら逆転を許してしまいました。

試合終了後のインタビューで悔しさを滲ませる涙を見せまていましたが、初めてのオリンピック出場でこの結果は見事としか言いようがありません。

優勝したのは現在ワールドカップ総合成績トップの Domen Prevc (SLO) 、3位はノーマルヒルで銀メダルを獲った Kacper Tomasiak (POL) でした。

日本人選手は、小林陵侑 (TEAM ROY) が6位入賞、中村直幹 (Flying Laoratory SC) は16位でした。

二人とも2ndラウンドのジャンプで1stラウンドから順位を大きく上げました。

二階堂蓮 (日本ビール)

|

スキージャンプ競技は、次は女子のラージヒル個人戦です。

公式練習では 伊藤有希 (土屋ホーム) が大きなジャンプを見せていたのが印象的でした。

ノーマルヒルで銅メダルを獲った 丸山希 (北野建設) や、エースの 高梨沙羅 (クラレ) も好調を維持している模様で、ノーマルヒルよりも更に良い結果、良い色のメダルに期待が膨らみます。

今朝の鳥撮りの写真を少しだけ貼っておきます。

昨日の日記で触れた「FLゴーヨン」のオートフォーカス動作をもう一度確認するためでしたが、残念ながら今日も撮影途中にオートフォーカスが作動しなくなりました。

次の土曜日にニコン大阪サービスセンターに持ち込んで、点検もしくは修理の申し込みをすることになります。

オカヨシガモの雄。近くに雌がいて、ひょっとしたらつがいだったかも。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO400 1/1600秒 トリミングあり

モズの雌。獲物を狙っていたのかもしれませんが、この後すぐに飛び去っていきました。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO400 1/2000秒 トリミングあり

■■■■■■■■■■ Astronomy ■■■■■■■■■■

2026年になってまだ一度も天体望遠鏡を使っていなかったのが悔しくて悔しくて、明日は仕事だけど気力と体力を振り絞って、今夜は2026年の「天文事始め」です。

20時過ぎに木星の正面に大赤斑GRSが見える予報になっていましたので、久しぶりに木星の撮影を決行しました。

撮影時刻では、木星は天頂付近、ふたご座の近くに見えている状況でした。

冬場の強い季節風を心配しましたが、大気の揺らぎは思いの外少なく、この時期としてはなかなか良好なシーイングで撮影することができました。

今日の木星(2026年2月15日20時41分(JST))

|

ZWO ASI462MC + Takahashi μ-180C + 笠井2.5倍バーローレンズ (合成焦点距離5400mm)

f/30 Gain300 15ms 875フレームをスタック PIPP、Registax6、Photoshop2025 にて画像処理

2026年2月14日(土)

昨年11月にオートフォーカスが作動しなくなることがあった「FLゴーヨン」こと「AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR」ですが、今日また同じ症状が出ました。

朝の鳥撮りの撮影中に突然オートフォーカスが作動しなくなり、そのまま夜まで放置していたら、再び何事もなかったかのように正常に動作するようになりました。

正常に動作しているのだから特に問題ないとはいえ、3ヶ月前に同じ症状が出ていることから、近日中にニコンのサービスセンターに持ち込んで点検(もしくは修理)をしてもらう予定です。

3年間の保証期間内なので、有償になるような点検もしくは修理は今のうちに済ませてしまいたいところです。

何はともあれ、サービスセンターに持ち込む日程の調整をしなければ。最短で次の土曜日かな?

そんなこんなでトラブルに見舞われた今日の鳥撮り、少しだけ写真を貼っておきますよ。

コサギ。何か魚を捕まえたようです。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO800 1/500秒 トリミングあり

ホオジロの雌かな。私が居ることに気づいた顔w

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO320 1/4000秒 トリミングあり

畑にヒバリ。保護色とはよく言ったものだなぁ。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO100 1/1000秒 トリミングあり

バレンタインデーなので、夕食で行ったサイゼリヤでチョコレートケーキを食ってきました。これで十分やろ(何

■■■■■■■■■■ Astronomy ■■■■■■■■■■

今朝の月の写真を載せておきます。

いて座の中にあって赤緯が低く、高度がかなり低い状態です。

今朝の月(月齢26.1)(2026年2月14日6時24分(JST))

|

Nikon D850 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + AF-S TC-20EIII (合成焦点距離1000mm)

絞り開放(f/8) ISO1600 1/200秒 トリミングあり CaptureNX-D、CaptureNX2 にて現像、レタッチ

2026年2月13日(金)

本日9時に、アンナミラーズ南青山店オープンとのこと。

当初予定より2ヶ月ほど遅れましたが、無事に開店したようで安心しました。

開店直後は地元のファンの皆様で混雑するでしょうから、私は少し時間が経ってから行ってみようと思います。

気になる制服は、当面の間は「えんじ」でいくのだとか。今後のカラバリ展開も楽しみですね。

開店記念のイラストも検討していたんですが、仕事が忙しくて描き上げることができませんでした。(線画までしか終わってない)

ひとまず昔の絵でも貼っておきましょうか。

2026年2月12日(木)

3月は年度末だから忙しいのは当たり前なのだけど、それにしてもスケジュールがタイトすぎんか?という雰囲気になってきた部分がありまして、今ちょっと頭を抱えているところですよ。

そろそろ夏コミの申し込みもしなければならないので、のんびりしていられません。

2026年2月11日(水)

■■■■■■■■■■ Ski Jumping ■■■■■■■■■■

ミラノ・コルティナ冬季五輪、スキージャンプ男女混合団体(ノーマルヒル)が本日未明に行われ、日本チーム(丸山希(北野建設)/小林陵侑(TEAM ROY)/高梨沙羅(クラレ)/二階堂蓮(日本ビール))が3位入り、銅メダルを獲得しました!!

優勝はスロヴェニア(Nika Vodan/Anze Lanisek/Nika Prevc/Domen Prevc)、2位はノルウェー(Anna Odine Stroem/Kristffer Eriksen Sundal/Eirin Maria Kvandal/Marius Lindvik)でした。

前回の北京冬季五輪では、高梨のジャンプスーツ規定違反でメダルに手が届かなかった日本チーム。

今回も高梨をメンバーに加え、4人全員で北京の雪辱を果たしたことになりますね。

試合では4人とも、内容の良いジャンプを揃えました。

難しいプロフィールのシャンツェをしっかり攻略した結果の銅メダルと言えるでしょう。。

4人とも、この後に控えるラージヒルの試合に出ることになりますので、チームの雰囲気もより一層盛り上がりますね。

丸山希 (北野建設)

|

小林陵侑 (TEAM ROY)

|

高梨沙羅 (クラレ)

|

二階堂蓮 (日本ビール)

|

スキージャンプ競技はこの後、2月15日(日)に男子ラージヒル個人、2月16日(月)に女子ラージヒル個人、2月17日(火)に男子ラージヒルスーパーチーム、が行われます。

スーパーチームは今大会から採用された種目で、各国2名ずつの選手が3ラウンドを飛んで、そのポイントを競います。

2026年2月10日(火)

■■■■■■■■■■ Ski Jumping ■■■■■■■■■■

ミラノ・コルティナ冬季五輪、スキージャンプ男子ノーマルヒル決勝が本日未明に行われ、二階堂蓮(日本ビール)が101.0mと106.5mを飛んで3位タイに入り、銅メダルを獲得しました!

Gregor Deschwanden (SUI) と同ポイントでの銅メダルという、オリンピックでは珍しい結果となりました。

二階堂蓮 (日本ビール)

|

この試合、優勝したのは Philipp Raimund (GER) 、2位は Kacper Tomasiak (POL) でした。

日本勢は、8位に 小林陵侑(TEAM ROY)、15位タイに 中村直幹(Flying Laoratory SC)が入りました。

女子の試合と同様に、常に弱い追い風が吹いているような状況でした。

選手間の実力が拮抗しているためポイント差が開かず、わずかなミスでも順位を大きく下げてしまう、非常にタフな試合でした。

二階堂は2本とも落ち着いたジャンプを見せ、サッツもしっかり噛み合った2ndラウンドではヒルサイズに迫る大ジャンプで順位を上げて、初出場の五輪で見事に銅メダルをもぎ取りました。

8位の小林陵侑、15位タイの中村直幹も、ジャンプの内容はとても良く、次の試合につながる内容のジャンプができていたと思います。

その、次の試合は、明日未明に行われるノーマルヒルの混合団体。

女子2名+男子2名の4名で、同じノーマルヒルを使った団体戦です。

日本チームは、丸山希(北野建設)、小林陵侑(TEAM ROY)、高梨沙羅(クラレ)、二階堂蓮(日本ビール)の4名の布陣で臨みます。

4名とも調子は良さそうですので、これもメダルの期待が高まります。

2026年2月9日(月)

最寄り駅の近くにオープンしたスーパーマーケットを、仕事帰りに少し視察してきました。

この付近の他のスーパーよりも、値段は全般的に安めの設定。

日々の買い物の全てをこの店に一本化するところまでは行かないにしても、駅から近くて一通りの買い物ができるというメリットは大きそうです。

2026年2月8日(日)

■■■■■■■■■■ Ski Jumping ■■■■■■■■■■

ミラノ・コルティナ冬季五輪、スキージャンプ女子ノーマルヒルで、丸山希(北野建設)が97.0mと100.0mを飛んで3位に入り、銅メダルを獲得しました!!

前回の北京冬季五輪では負傷のため出場権を得られませんでしたが、今シーズンはワールドカップでここまで6勝を挙げて絶好調でした。

昨夜の決勝では追い風基調の条件でも落ち着いたジャンプを2本揃え、初めてのオリンピック出場で見事なメダル獲得です。おめでとうございます!

お祝い代わりに、昨年の蔵王大会での写真を掲載しておきます。混合団体とラージヒルにも期待ですね。

丸山希 (北野建設)

|

この試合、優勝したのは Anna Odine Stroem (NOR) 、2位はワールドカップ総合成績トップの Nika Prevc (SLO) でした。

Stroem も負傷から復帰しての参加で、この金メダルは快挙ですね。すばらしい。

日本勢は、13位に高梨沙羅(クラレ)、14位に勢藤優花(オカモトグループ)、17位に伊藤有希(土屋ホーム)が入りました。

天気予報通り、今日の神戸市西区は昼前頃から雪が降り始めて、とても寒い一日となりました。

朝の鳥撮りをする時間帯は辛うじて雪は降っていませんでしたが、昨夜降ったと思われる雪が路面のあちこちに残っている状況でした。

あまりに寒かったからなのか、出会える野鳥もいつもより少なかったような気がします。

ホオジロの雌。地面をよく見ると、雪の粒が見えますね。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO800 1/250秒 トリミングあり

スズメ。こっそりと近づいていったら、手前の子と目が合いましたw

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO800 1/400秒 トリミングあり

野鳥撮影の後はいつも通りの休日、いつも通りの運転送迎業務です。

ただし今日はこういうお天気で、路面凍結の怖れが多分にありました。

アイスバーンになっていないことを確認しながらの運転で、いつもよりもだいぶ疲れましたよ。

明日は明日で同じような状況が続きそうですので、引き続き気を引き締めて行きたい所存です。

あ、そうそう。

衆議院議員総選挙の投票も、いつも通り両親を連れてちゃんと行きましたよ。

この日記を更新する時点で大方の態勢は出ている感じですが、あまりにも予想通り過ぎて、コメントのしようもございません。

■■■■■■■■■■ Astronomy ■■■■■■■■■■

鳥撮りを開始した時に空に架かっていた月の姿です。青空背景ですが、この後すぐに雲に隠れました。

いつもの「FLゴーヨン+2倍テレコン」ではありませんが、「PFゴーゴーロク」でも十分なシャープさの写りです。

今日の月(月齢20.1)(2026年2月8日7時08分(JST))

|

Nikon D850 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放(f/5.6) ISO800 1/2000秒 トリミングあり

2026年2月7日(土)

今日明日明後日と強い寒気が入ってくる予報が出ていて、天体観測はもとより野鳥撮影もできるかどうかわからない状況。

とりあえず今朝は気温が3℃ほどまでしか下がらず、雪も降っていなかったので、いつも通りの鳥撮りができました。

この時期になれば当たり前のように見かける鳥たちばかりなので、目新しさはありませんけども。

コガモ。雌雄あわせて6羽程度のグループのうちの一羽。雄です。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO1600 1/80秒 トリミングあり

セグロセキレイ。鳥の脚は水の冷たさをどう感じているんだろう?とか考える。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO1600 1/125秒 トリミングあり

カルガモ。たまたまのツーショットですが、つがいではないかも。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO1250 1/200秒 トリミングあり

ツグミ。シャッター音に気づいて、私に注意を向けたところです。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/5.6) ISO1250 1/400秒 トリミングあり

2026年2月6日(金)

風邪の前駆症状なのか、喉に違和感が少し。

今夜も天体観測はできそうもない曇り空ですし、明日からまたかなり寒くなるようですから、今夜は何もせずに寝てしまいましょう。

2026年2月5日(木)

今夜は木星観測のチャンスなのだけど(大赤斑の位置的に)、機材を出すタイミングを逃してしまった。

平日は仕事の疲れが残ってしまって、どうもダメだ。どうにかしたいが、どうにもならんのがとてもダメだ。

2026年2月4日(水)

なんで今頃になってエレン先生なのだろうと思っていたら、マクドですか。ふーむ。

2026年2月3日(火)

夕方、線路内に人が立ち入ったとのことで、JRが遅延。

快速と新快速が止まったので、普通列車を乗り継いで三ノ宮駅までなんとか辿り着きました。

満員寿司詰めの各駅停車で1時間、なかなかしんどいですな。

2026年2月2日(月)

■■■■■■■■■■ Astronomy ■■■■■■■■■■

日付が変わった直後の月の写真です。

今月は今日、2月2日の朝7時過ぎに満月となりますので、2日の夜より未明の方がより満月に近い状態になります。

シーイングは、この時期としては標準的な「悪さ」。

もう少しシンチレーションが落ち着いてくれるといいのですが、仕方ないですね。

今日の月(月齢13.8)(2026年2月1日24時20分(JST))

|

Nikon D850 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + AF-S TC-20EIII (合成焦点距離1000mm)

絞り開放(f/8) ISO800 1/4000秒 トリミングあり CaptureNX-D、CaptureNX2 にて現像、レタッチ

夜、天候が悪化して月の姿は雲に隠れ、小雨まで降り出す状況。昨夜写真を撮っておいてよかったな。

2026年2月1日(日)

2月になってしまいました。

そろそろ来月の「アレ」をどうにかせにゃならんとか、そもそもその前に親父の確定申告を代行してやらにゃならんとか、色々ある2月です。

どうせ今年の年度末も死ぬほど忙しくなるのだから、その前に少しのんびりできる期間がほしいのですが、周囲の状況がそれを許してくれません。

しんどいですのう。

今朝の鳥撮りの写真をずらっと並べていきます。

昨日と同様に気温が氷点下にまで下がる寒い朝でしたが、今日は晴れて日差しがあったので、体感の寒さは少し和らいだ感がありました。

使った機材は、本気を出すためのFLゴーヨン+D500。

昨日とほぼ同じルートを歩いてきた結果としては、今日はそれなりに好調だったような気がします。

エナガ。寒さで膨れているところに少し風が吹いて、羽毛が逆立ってもこもこです。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO800 1/320秒 トリミングあり

ジョウビタキの雄。最近雄を見ていないなぁと考えていたところに、現れました。ありがとね。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO800 1/1250秒 トリミングあり

川辺にカイツブリ。25m離れた川の対岸から、太陽を背負って順光での撮影。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO400 1/2500秒 トリミングあり

バン。上の写真のカイツブリの近くにいました。お互いの存在は気にしていない様子。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO400 1/1600秒 トリミングあり

|

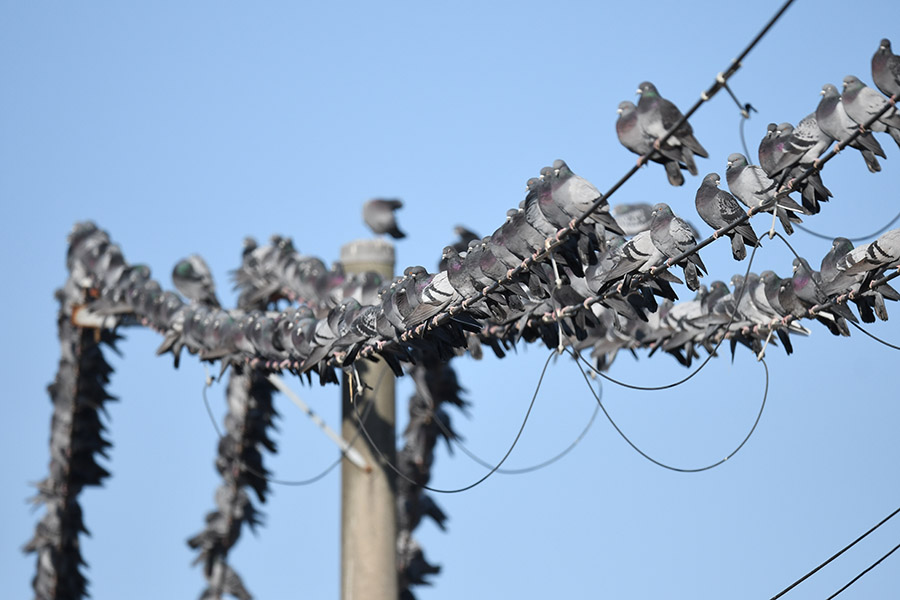

電線に止まって羽を休めるドバトたち。あまりにも大量で、ギチギチです。

|

Nikon D500 + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR + NCフィルター

絞り開放 (f/4) ISO400 1/5000秒 トリミングなし

実は今年に入ってから、まだ天体望遠鏡を一度も稼働させておりません。

昨日晴れていたら木星を観測する予定だったのですが、就寝時刻までに晴れず、昨日も出番がありませんでした。

ならば今日はどうだと空を見上げてみると、今日もしっかり曇っております。朝はあんなにきれいな快晴だったのにな。

残念極まりないですわあ。

|